全球城市从2007年开始,超过一半以上的人口居住在城市.根据联合国《世界城市化展望》(2018年修正版)报告,现今世界人口的55%居住在城市地区.报告预测显示,人口居住地逐步从农村向城市转变.到2050年,全世界范围内,城市人口可达25亿,其中接近90%的增长将发生在亚洲和非洲.如此大规模的城市发展进程相当于西方世界过去几个世纪的城市化进程.快速城市化和城市人口的迅速密集化不可避免地引发对环境、经济和社会的更高要求.城市密度的增加是世界性趋势,高密度的城市发展不是有意识或是理想化的选择方向,是当下中国不可避免的现实问题.高密度城市,因其土地资源稀缺、人口和建筑的密集、能源和交通的集中等特点,势必面临严峻的城市发展问题和挑战.对高密度城市街区的形态进行量化研究,可为城市规划与城市设计实践提供数据支撑和形态类型学成果参考.

1 核心概念阐释 1.1 高密度城市“密度”(density)的物理学意义是指单位体积中某种物质的质量;生物学意义是指在植物群落中的一定面积内,某种植物种群的单位面积个数或生物量.

对于城市高密度地区的界定,基于城市物质建造环境,以高建筑密度为主要评价依据,是指处于高建筑容积率或高层建筑密集, 高建筑覆盖率以及低开放空间率的状态之中的城市物质建造环境,包含了可能的城市公共资源与市政设施的高紧凑度,以及城市交通系统高密集度.

从城市环境与形态看,高密度内容主要包含以下几个方面的因素:①高建筑容积率、高层建筑密集;②高建筑覆盖率;③低开放空间率;④高人口密度[1].

根据这四项因素可将高密度城市归纳为两方面的内容:一是人口高密度地区,在城市化及相关理论中研究较多;二是建筑高密度地区,指城市中单位面积上所容纳的建筑规模较高,即容积率较高,此指标也是衡量城市开发强度的重要指标之一.

建筑容积率是独立于建筑类型、建筑形体与组构方式的建筑容量强度指标,表征建筑环境空间的密度状况.一般而言,建筑容积率高的地区其环境密度处于高的状态,而容积率低其环境密度也低.高密度的特性,其实就是建筑及其围合形成空间的高度、空间容积、空间密度等空间要素的密度问题.在规划与建筑设计研究领域,达成共识的评价密度高低的标准为:容积率低于0.75为低密度,介于0.75~1.60为中等密度,而高于1.60为高密度.

本文关注高密度城市的物质空间研究, 重点考虑密集人口活动环境.研究样本选择人口密度大于15 000人·km-2的案例.

1.2 街区“街区”一词是由英语“block”直接翻译得来,在中国的传统习惯里与之对应的词汇是“街坊”.《辞海》、《现代汉语词典》中都未收录“街区”一词.在《语言大典》中,对街区的解释为:①通常由街道围绕,有时由其他边缘(如河流和铁路)围绕的长方形空地(如在城里),被使用或计划作如修建建筑物之用(包括整个街区的工厂);②一组邻近的建筑物(如由单一机构承建的房子).本文所指的街区,是指由城市街道(或者道路)围合而成的城市用地集合,内部包含建筑、绿化、设施等,即多个街坊共同构成的局部城市区域.

1.3 城市形态“形态”(morphology)一词最初源自希腊语中的“morphe”(形)与“logos”(逻辑).19世纪初,形态学应用于城市范畴,出现了城市形态学的萌芽并逐步发展,在建筑学、历史学、人文地理学等领域开始了关于城市形态的广泛研究和探讨,丰富了城市形态学的内涵[2].

城市形态(urban form)是指城市的物质空间布局以及开发模式.城市形态概括起来主要由密度、土地利用、住房及建筑类型、布局和交通设施等构成.街区的空间形态,直接影响城市总体形态和土地利用.作为城市物质空间形态的基本要素之一,街区与其他城市物质形态要素同时发生作用,且其范畴内部就包含若干要素,因此是一个复杂的系统,它具有多层次性、多功能性、多结构性;具有开放、动态特征,在历史演化中发生了一系列变化,这些变化需要探究和思考.

城市形态学(Urban Morphology)是对城市的实体组合结构以及对这种组合结构随着时间演变的方式所进行的研究.城市形态学研究的基本问题是城市的形式与结构及其环境之间的关系[3].

近年来,相关技术的进步使城市形态特征量化分析成为可能,空间句法(space syntax)、空间矩阵(space matrix)等定量形态学研究工具的进步,以及地理信息系统(GIS)在城市研究领域的深入发展为城市空间形态的量化表述提供了技术基础[4].

本文基于城市形态研究, 聚焦中微观街区的尺度,运用地理信息系统(GIS)平台, 对街区内涵盖的建筑、道路、绿化、场地等形态信息进行综合提取,对密度及其相关指标进行统计,并进一步在空间矩阵(space matrix)中进行指标分布的相关分析,进行形态密度类型的归纳研究.

1.4 密度密度有多种测量方法.1944年, 英国卫生部建议在计算商业建筑或其他非住宅类型的公共建筑时,使用容积率,即楼面空间指数(floor space index, FSI)作为建筑密度的量度指标.1948年, 在苏伊举行的国际会议上,确立了以建筑容积率(FSI)作为欧洲统一量度建筑密度的公共标准.1949年,荷兰采用相当于上述容积率的反向系数即用地指数(land index)量度建筑密度[5].Dempsey等认为,密度指标包括总密度、总居住密度、净密度和净居住密度.Burton认为,密度指标应包含每公顷城市用地的人数、每公顷建成区的人数、城市内部的密度差异等.Fouchier以“每公顷城市用地的总人口和就业岗位”来衡量密度.在城市开发实践中,通常使用容积率来衡量城市的密度.从紧凑城市的角度来看,城市土地上的人口密度(即就业密度、其他城市活动的密度)和城市的用地利用效率关系紧密.除了城市的平均密度,密度的空间分布(即城市中哪部分的密度更高)也很重要[6].如单纯利用在城市规划中使用的人口密度,则不能描绘出城市的空间形象,要规定城市空间形象,则需要运用建筑高度、容积率、建筑密度等指标.基于密度的多重内涵,本文综合了街区的人口密度和物质空间密度两个维度对街区密度进行量化研究.

2 研究对象及样本 2.1 研究样本选取范围高密度状态下的城市核心区,由于城市形成时间较早,也是城市空间高度饱和、人口密度最高、人地矛盾最为尖锐、建筑空间最为紧张的区域,其物质建造环境以高密度为主导状态, 其空间特征往往体现为高建筑容积率, 高层建筑密集或高建筑覆盖率,以及城市公共资源与市政设施、交通系统的高紧凑度.

基于此,本研究关注的对象集中在上海城市的核心区.根据上海总体规划,上海中心城区是指外环线以内的区域,其中,市级中心以人民广场为中心,围绕周边次中心定义为核心公共活动区.故本研究取人民广场为几何中心,在5 km半径内进行形态取样,共选择30个样本,样本均在中心城区范围内.

2.2 研究样本选取原则与方法首先,本研究是城市设计理论和实践的基础量化研究,故在样本尺度设定上选择500 m×500 m的样本尺寸,并不仅仅局限于对街区空间内的建筑组合进行形态提取,研究的样本同时包含道路、绿地、建筑、公共活动开敞空间和场地等多元街区空间信息.第二,研究不拘泥于单一功能街区的形态,如单一居住街区,故在样本选择中,尽可能覆盖多种类型、功能复合的街区.

2.3 样本形态的提取、绘制与建立形态信息数据库研究的街区样本形态主要通过GOOGLE MAP API开放图形信息的提取,通过AUTOCAD和ARCGIS软件平台进行综合图形绘制和三维模型建模,在ARCGIS平台内进行图形指标的赋值和属性定义,进一步建立基础形态数据库,重点进行密度相关数据的提取、统计和分析.

3 研究内容 3.1 人口密度与建设强度的对比研究首先,本文选取国内外6个大城市的人口密度进行观察,可发现, 超大城市高密度城区的人口密度峰值分布范围在15 000~50 000人·km-2之间, 如表 1所示.

| 下载CSV 表 1 世界超大城市人口密度 Tab.1 List of population density in megacities in the world |

人口密度是高密度城市街区的样本门槛数值,根据相关高密度城市人口门槛标准研究,以人口密度大于15 000人·km-2作为高密度城市门槛指标,以人口密度大于25 000人·km-2作为超高密度城市门槛指标[7].

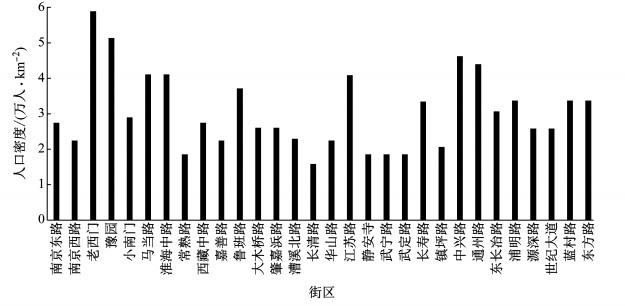

本研究从样本街区的人口普查(第六次全国人口普查数据)及街道社区统计资料入手,经过统计和分析,所有样本人口密度值均超出高密度城市15 000人·km-2的门槛指标.

从人口密度数据区间分布情况来看,位于15 000~25 000人·km-2的街区样本案例共10个,位于25 000~35 000人·km-2的街区样本案例共12个,位于35 000~45 000人·km-2的街区样本案例共8个.

从分类来看,100%样本街区人口密度均为高密度城市街区,其中33%的样本街区可定义为高密度城市街区,其余67%的样本街区,按大于25 000人·km-2的门槛指标,可归入为超高密度城市街区.从样本街区的总体指标数据来看,样本街区人口密度与街区建设强度并未形成正比关系,意味着部分样本街区的现状建设开发强度并非与人口密度达成匹配状态.

参照我国《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB50137—2011),上海属于Ⅲ类气候区,规划人均居住用地面积23~36 m2,规划人均公共管理与公共服务用地面积不应小于5.5人·km-2,规划人均交通设施用地面积不应小于12.0人·km-2,规划人均绿地面积不应小于10.0人·km-2,其中人均公园绿地面积不应小于8.0人·km-2.

按此指标折算规划建设用地开发强度,结合样本街区的指标梳理,建设用地的强度指标统计对比情况见表 2.

| 下载CSV 表 2 样本街区人口密度区间内规划建设强度与实证建设强度对比 Tab.2 Strength of planning and empirical construction in the population density section of sample blocks |

通过指标数据对比分析,可以看出既有的样本街区人口密度与街区建设强度(容积率)的关系.

(1) 在15 000~45 000人·km-2的人口密度范围内,部分区域的城市建设用地开发强度已经远远超出规划指标的上限.

(2) 在45 000~65 000人·km-2的人口密度范围内,区域开发强度反而较低,远未达到与人口密度相匹配的规划建设用地空间开发强度.

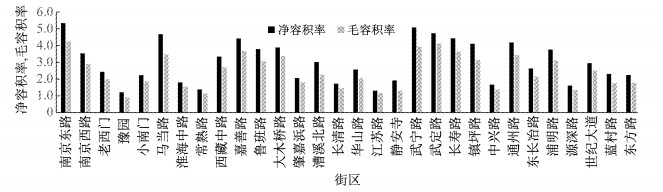

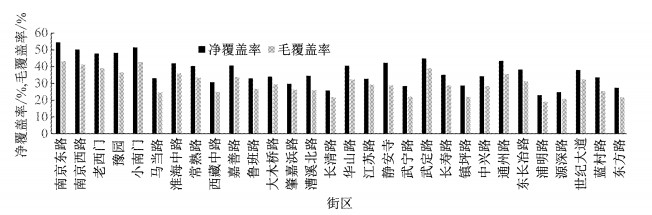

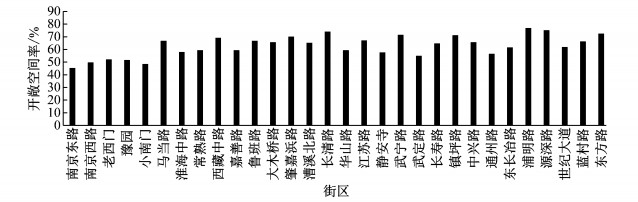

3.2 样本街区的密度及其相关参数的量化研究通常衡量一个区域内的实体建筑密度通常采用以下几种评价标准:容积率、覆盖率、敞地率、建筑平均层数等.相关指标的具体内涵解读如下:①容积率,表征建筑群开发强度;②建筑覆盖率,表征建筑底层面积或建筑在地块内的密集程度;③开敞空间率,表征地块内开敞空间的占比情况,与建筑覆盖率成反比关系;④建筑平均层数,表征建筑高度的密集程度.通过对样本街区的分地块图形统计和赋值分类统计,可得出各取样街区密度的基本参数和分布范围, 如图 1~6所示.

|

图 1 样本街区人口密度 Fig.1 Population density of sample blocks |

|

图 2 样本街区人口密度与建设强度对比 Fig.2 Population density and construction intensity of sample blocks |

|

图 3 样本街区总密度(容积率) Fig.3 Total density (volume ratio) of sample blocks |

|

图 4 样本街区建筑密度(覆盖率) Fig.4 Building density (coverage) values of sample blocks |

|

图 5 样本街区建筑开敞空间率 Fig.5 Open space rate of sample block buildings |

|

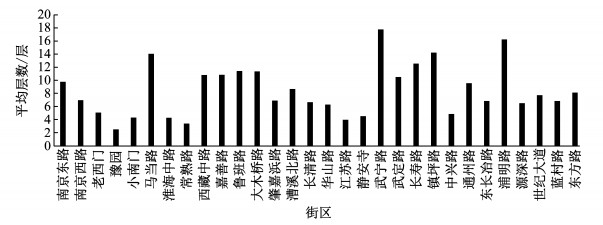

图 6 样本街区建筑平均层数 Fig.6 Average floor numbers of buildings in sample blocks |

开敞空间与建筑密度成反比,样本数值的密集区段在75%~65%之间.样本街区的建筑平均层数主要分布在如下区间:6~9层(占33%),9~12层(占23%),大于9层的样本共计占40%.

从研究样本街区的密度相关指标分布来看,上海中心城区街区样本容积率和建筑密度的统计指标,均低于纽约、香港、日本的高密度城市的密度控制的最高指标,见表 3.

| 下载CSV 表 3 上海与世界其他大城市建筑密度控制指标(非住宅建筑)对比 Tab.3 Comparison of building density control indicators (non-residential buildings) of Shanghai and metropolitan cities in the world |

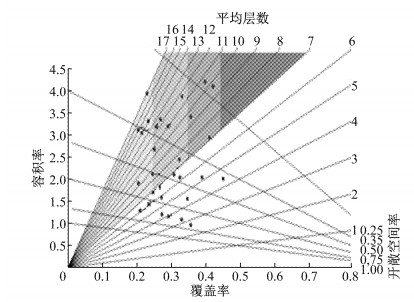

“空间矩阵”(space matrix)理论由荷兰学者Meta Berghauser Pont提出,并应用于综合评价建筑密度与城市形态的量化研究,除使用常规的建筑密度、容积率和绿化率这些关键指数之外,还采用其他密度相关参数,并对原有的建筑密度指标进行新的组合计量,对空间的量化研究具有重要意义.

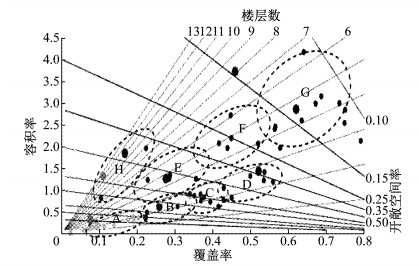

该研究避免了使用单项建筑密度指标描述建筑和城市环境密度状态的局限性,直观地给出不同建筑密度指标所限定的建筑与城市形态特征.通过已经获得的4项建筑密度指标, 可以评价与确定与其相关的城市形态与环境密度的状态, 如图 7所示.

|

A独立式-低层;B行列式-低层;C混合式/围合街区式-低层;D围合街区式-低层;E行列式-中层;F混合式(行列式/围合式)-中层;G围合街区式-中层; H混合式(点式/行列式)-高层 图 7 空间矩阵研究模型图 Fig.7 Model of space matrix research |

Meta Berghauser Pont教授通过对欧洲城市案例的指标和城市形态观察,将案例分为以下几类:

(1) 低层街区.A独立式-低层;B行列式-低层;C混合式/围合街区式-低层;D围合街区式-低层.

(2) 中层街区.E行列式-中层;F混合式(行列式/围合式)-中层;G围合街区式-中层.

(3) 高层街区.H混合式(点式/行列式)-高层.

本研究借鉴“空间矩阵”的研究模型,将街区样本中的密度相关的参数放入空间矩阵研究模型,分析样本分布情况(考虑到样本街区的尺度,用地面积内包含了大量市政道路和大型公共设施用地信息,从中观尺度的城市研究视角进行指标分布分析).

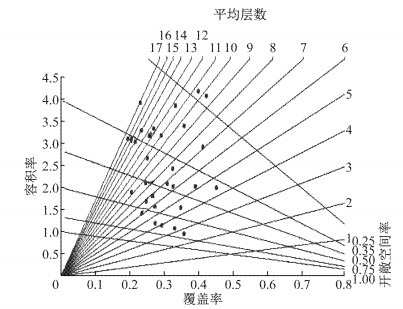

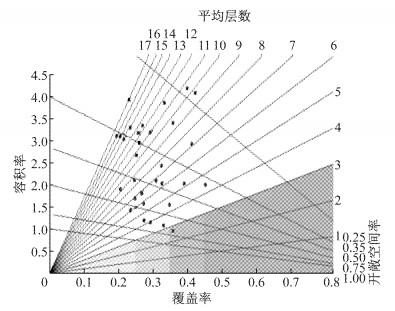

本研究借鉴“空间矩阵”的研究模型, 按平均层数指标进行划分, 分为:低层(<3层)、中层(3~7层)、高层(>7层); 按覆盖率指标进行划分, 分为:低密度(<0.25)、中密度(0.25~0.35)、高密度(0.35~0.45)、超高密度(>0.45).根据指标分类,可以看出上海主城区样本街区的密度及其相关参数的综合分布情况, 见图 8.

|

图 8 样本街区指标的空间矩阵分布 Fig.8 Spatial matrix distribution of sample block indicators |

(1) 低层街区:仅有一个样本在低层街区范围内,类型为低层高密度街区.该样本为豫园街区,位于上海历史风貌保护区,城市肌理遵循既有城市空间尺度,是典型的低层高密度样本,街区空间呈现扁平、密集的特点,老建筑与周边新建建筑的体量与尺度反差较大, 见图 9、10.

|

图 9 低层街区指标的空间矩阵分布 Fig.9 Spatial matrix distribution of indicators for low-rise blocks |

|

图 10 低层低密度街区空间形态示意图 Fig.10 Spatial form of low-rise and low-density blocks |

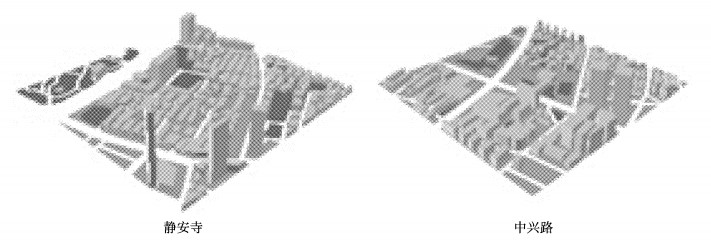

(2) 中层街区:样本街区中,约有40%的样本在中层街区的范围内,其中覆盖率位于0.25~0.35的中层中密度范围的样本最密集.中层中密度的街区样本主要位于老城区,在旧城更新中建设强度局部有所提高,样本形态多呈现出局部多层密集与局部中高层建筑密集并置的空间特征, 见图 11、12.

|

图 11 中层街区指标的空间矩阵分布 Fig.11 Spatial matrix distribution of middle-level block indicators |

|

图 12 中层中密度街区空间形态 Fig.12 Spatial forms of middle-density blocks and medium-density blocks |

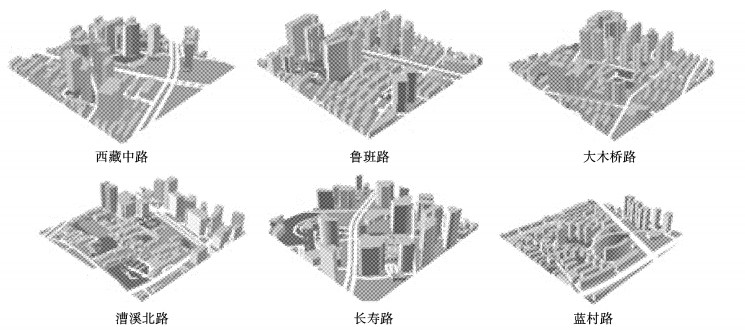

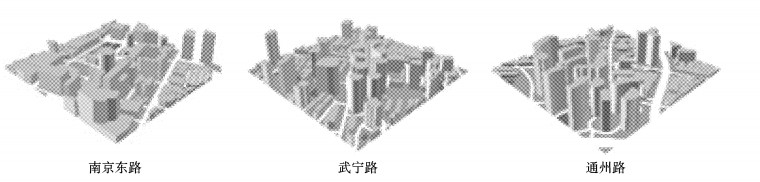

(3) 高层街区:约有57%的样本在高层街区的范围内,密集区段主要在覆盖率为0.25~0.45的中、高密度范围.高层中密度街区与中层中密度街区的区位相似,多位于老城区,仅有蓝村路一个样本位于浦东新区.从空间特征来看,同样呈现出局部多层密集与局部中高层建筑密集并置的空间特征,但其开敞空间比例明显提高.高层高密度的街区样本则主要位于老城区,其建设强度与区位、人口密度形成一定的匹配度,总体空间上呈现高层建筑密集的特征, 见图 13、14、15、16.

|

图 13 高层街区指标的空间矩阵分布 Fig.13 Spatial matrix distribution of high-rise block indicators |

|

图 14 高层低密度街区空间形态 Fig.14 Spatial forms of high-rise and low-density blocks |

|

图 15 高层中密度街区空间形态 Fig.15 Spatial forms of high-rise and medium-density blocks |

|

图 16 高层高密度街区空间形态 Fig.16 Spatial forms of high-rise and high-density blocks |

从国内外相关研究进展来看,城市形态分维量化分析分三类:一是边界维数,采用周长-尺度关系和面积-周长关系计算; 二是半径维数,借助密度-距离关系或者面积-半径标度关系计算; 三是网络维数,借助网格数目-尺度关系计算.

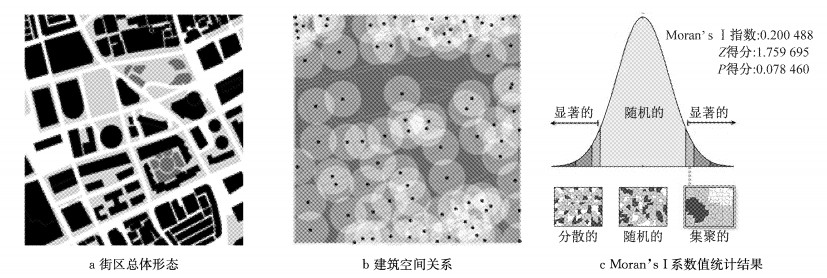

聚焦中微观街区尺度,本研究侧重从建筑体量的布局关系研究街区紧凑度,主要选取第二种研究方法,即密度-距离关系方法.利用ARCGIS平台的“全局Moran指数”进行街区集聚度的分析.全局Moran指数分析在城市地理学领域应用广泛,重点用于研究城市紧凑度.Moran指数取值[-1, 1], 越接近1, 表示城市用地集簇分布程度越高; Tsai采用Moran’s Ⅰ和Geary’s C指数对都市区的紧凑性进行模拟分析, 结果发现, 都市区形态集簇团聚程度越高, Moran’s Ⅰ系数Z值就越大[8].

借鉴此研究方法,分析研究微观街区内的建筑空间关系,以南京东路为例,通过逐个定义建筑轮廓基底面的几何质心为点要素,以建设强度为核心参数,利用空间关系距离法,对研究样本的建筑强度的相关度(集聚度)进行计算,可得出相应的Moran’s Ⅰ系数值,见图 17.

|

图 17 样本街区建筑空间布局及其Moran’s Ⅰ系数研究 Fig.17 Spatial layout and Moran's I coefficient of sample blocks |

从所有样本的研究统计结果来看,总体分为三类:集聚(Z值大于1.65)、随机(Z值介于-1.65~1.65)、分散(Z值小于-1.65).根据其集聚性显著程度,Moran’s Ⅰ系数值的Z得分在集聚和分散类别中进一步细分.集聚,Z值>2.58, 集聚显著性最明显,本研究将其区间类型命名为C1(高类),共有14个样本;Z值介于1.96~2.58,集聚显著性位于亚层级,区间命名为C2(中类),共有7个样本;Z值介于1.65~1.96,区间命名为C3(低类),共有4个样本.分散,Z值小于1.65,共有5个样本.根据对30个样本的Moran’s Ⅰ的Z得分统计,可以初步看出,本研究所选取的样本得分基本均分布于C1、C2、C3和随机区间(后文简称R)中.

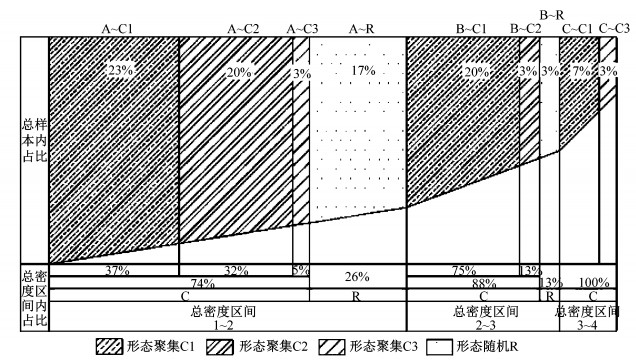

综合总密度梯级和基于全局的Moran指数分类,可以初步得出基于街区总密度梯级的样本集聚度分布,见图 18.

|

图 18 样本街区类型在不同街区总密度区间的分布表 Fig.18 Distribution of sample block types in total density intervals of different blocks |

(1) 街区总密度值位于1~2区间.A~C1类,聚集度为C1,共有7个样本,占样本总数23%;A~C2类,聚集度为C2,共有6个样本,占样本总数20%;A~C3类,聚集度为C2,共有1个样本,占样本总数3%;A~R类,随机形态,共有5个样本,占样本总数17%.

(2) 街区总密度值位于2~3区间.B~C1类,聚集度为C1,共有6个样本,占样本总数20%;B~C2类,聚集度为C2,共有1个样本,占样本总数3%;B~R类,随机形态,共有1个样本,占样本总数3%.

(3) 街区总密度值位于3~4区间.C~C1类,聚集度为C1,共有2个样本,占样本总数7%;C~C3类,聚集度为C3,共有1个样本,占样本总数3%.

分区间样本占比统计情况如下:

(1) 当总密度区间值位于1~2时,集聚类的样本在总密度区间样本内的占比为74%.

(2) 当总密度区间值位于2~3时,集聚类的样本在总密度区间样本内的占比上升为88%.

(3) 当总密度区间值位于3~4时,集聚类的样本在总密度区间样本内的占比上升为100%.

随着街区总密度值的上升,集聚类样本数量逐渐提高.

5 结论本研究聚焦上海中心城区高密度街区, 采用中微观尺度, 对密度及其相关指标进行提炼和分析.重点探索城市形态与其量化指标的内在联系, 揭示城市发展的现状与问题,结论如下:

(1) 通过人口密度与形态密度建设指标对比,可发现人口密度与街区建设强度并未呈现一一对应关系.其中,部分(居住)人口密度极高的区域,土地开发强度(容积率指标)较低, 如老西门、淮海中路、豫园、江苏路等街区,属于上海的老城区区域,与该街区的既有城市空间结构、历史风貌保护等因素密切相关.而在部分街区则呈现相反的情况,即土地开发强度较高,而人口密度却较低, 如世纪大道、浦明路等街区,样本均属于城市新区,与该街区的城市功能定位、土地的混合利用程度等因素密切相关.

(2) 从研究样本街区的密度相关指标统计来看,上海中心城区街区样本指标区间与其他国际城市的指标区间相比,指标区间尚低.以日本为例,规划容积率开发区间在2~13,建筑密度的上限为80%,上海主城区研究样本的容积率区间为1.0~4.5,建筑密度区间为20%~55%.

(3) 基于“空间矩阵”的研究模型,从密度相关参数分析和密度区间分布来看,上海中心城区高密度街区样本可以归纳为几种典型的形态类型.针对不同类型,在城市规划与设计中应采取不同的密度空间设计和城市更新策略. ①低层高密度, 此类街区位于中心城特定风貌保护区,其城市更新策略应结合现状,采取不同的设计策略.如在特别保护区,应强调并保护低层高密度的城市肌理;而在保护区外围的活力区,可考虑适度增容,建立多层高密度和高层中密度组合开发的模式,匹配人口密度的空间需求的同时,通过局部释放用地空间,可植入局部城市微公共空间,提升公共空间比例. ②中层中密度, 此类街区在城市更新进程中建设强度已经有所提升,但仍存局部强度过低,与人口密度及其土地价值不匹配的区域,强度提升(即增容策略)应成为进一步城市更新的主导策略. ③高层中密度, 此类街区在土地利用上已经达到一定的强度,但其建筑密度和公共空间密度仍有进一步的提升的可能,可针对局部区域采取建筑密度和公共空间密度的同步加密策略. ④高层高密度, 此类街区在土地利用上已经达到一定的强度,而且多数样本已匹配或超出现状人口密度的需求,此类街区需要通过功能的复合利用和公共空间植入, 进一步提升土地的精细化利用.

(4) 借用地理学的紧凑度测度方法,对样本街区紧凑度进行量化研究.统计结果按总密度区间分区段排列,发现总密度值高(即样本街区毛密度高)的城区样本更易形成建筑强度聚集、紧凑的趋势.

综上所述,上海中心城街区在城市更新进程中进一步实现高密度、高强度、精细化的土地利用仍有较大的提升空间;同时,结合不同的形态密度区间内的街区类型,制定不同的城市更新策略,将建设强度提升(增容策略)和公共空间密度(公共空间加密策略)同步结合考虑,有利于达成城市紧凑、绿色、活力的多元发展目标.

| [1] |

董春方. 高密度建筑学[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2010 DONG Chunfang. High density architecture[M]. Beijing: China Construction Industry Press, 2010 |

| [2] |

郑莘, 林琳. 1990年以来国内城市形态研究述评[J]. 城市规划, 2002, 26(7): 59 ZHENG Xin, LIN Lin. A review of study on the urban morphology since 1990s[J]. Urban Planning, 2002, 26(7): 59 DOI:10.3321/j.issn:1002-1329.2002.07.016 |

| [3] |

段进. 城市形态研究与空间战略规划[J]. 城市规划, 2003, 27(2): 45 DUAN Jin. Urban morphology research and spatial strategic planning[J]. Urban Planning, 2003, 27(2): 45 DOI:10.3321/j.issn:1002-1329.2003.02.010 |

| [4] |

叶宇, 庄宇. 新区空间形态与活力的演化假说:基于街道可达性、建筑密度和形态以及功能混合度的整合分析[J]. 国际城市规划, 2017, 32(2): 43 YE Yu, ZHUANG Yu. Evolution hypothesis of the spatial form and vitality of new district: an integrated analysis based on street accessibility, building density and form and functional mixing degree[J]. International Urban Planning, 2017, 32(2): 43 |

| [5] |

PONT M B, HAUPT P. Spacemate: the spatial logic of urban density[M]. Delft: Delft University Press, 2004

|

| [6] |

经济合作与发展组织. 紧凑城市:OECD国家实践经验的比较与评估[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2013 Organisation for Economic Cooperation and Development. Compact cities: comparison and cvaluation of OECD national practice experience[M]. Beijing: China Construction Industry Press, 2013 |

| [7] |

李敏, 叶昌东. 高密度城市的门槛标准及全球分布特征[J]. 世界地理研究, 2015, 3(24): 1 LI Min, YE Changdong. Threshold criteria and global distribution characteristics of high density cities[J]. World Geographic Studies, 2015, 3(24): 1 |

| [8] |

燕月, 陈爽, 李广宇, 等. 城市紧凑性测度及典型城市分析——以南京、苏州建设用地紧凑度为例[J]. 地理科学进展, 2013, 32(5): 733 YAN Yue, CHEN Shuang, LI Guangyu, et al. Urban compactness measurement and typical urban analysis—taking the compactness of construction land in Nanjing and Suzhou as an example[J]. Progress in Geographic Science, 2013, 32(5): 733 |

2019, Vol. 47

2019, Vol. 47