2. 上海市城市规划设计研究院, 上海 200040

2. Shanghai Urban Planning and Design Research Institute, Shanghai 200040, China

就业与居住安排是城市土地使用的两个核心要素,二者之间的空间关系是决定城市交通、尤其是通勤交通特征的关键因素.城市或特定区域内的职住平衡水平往往决定了通勤规模的集中度以及城市交通的负荷度.早期霍华德的“田园城市”,20世纪40年代沙里宁的“有机疏散”理论,是通过调节职住平衡、减少通勤交通量的思想起源,实现合理空间尺度范围内的职住平衡越来越成为广泛接受的规划理念及规划追求.随着上海等国内大城市、特大城市过去20余年城市集中建设区的大规模拓展,大量外迁居民通过长距离通勤返回城市中心就业,导致居民通勤距离大幅提高,2014年平均通勤距离达到7.9 km[1].与居住的郊区化相伴而生的职住空间错位,直接表现为城市客运交通系统在早晚高峰拥堵加剧和严重不均衡[2].

职住平衡测度以一定地域范围为分析单元,通过分析单元内人口就业需求与就业岗位提供的平衡性,评价城市空间格局与土地利用结构的合理性,因此地理范围的尺度是测量的关键、通常受交通系统能力和服务的制约.理论上,这一尺度越小,可控制的平均通勤距离和可实现的平均通勤时间亦越低.但有关职住平衡的研究多为对测度指标和方法、对通勤交通的影响等方面的探讨,研究的空间数据统计单元往往为行政区域或规划范围.北京、上海等超大城市,其市域就是由一个“超大或特大城区”(中心城、主城区)和若干“大、中城市”共同构成的城市群、都市圈,中心城内部结构亦具有空间异质性[3].如何以适宜的尺度和分区对职住空间关系和通勤交通进行分析,是一个关键却较少涉及的研究议题.

为此,本文基于浮动单元对大城市职住平衡空间进行分析,以获取职住平衡和通勤交通分析适宜的空间尺度,为揭示由一定社会经济关系、空间结构决定的职住空间关系及其内部不同要素之间的相互影响规律、机制提供基础.

1 相关研究综述职住平衡的研究最初源于区域层面的城市群、都市圈内,分析不同城市之间功能互补性、联系密切性,以及因此产生的长距离、跨城市通勤交通.早期有一些学者探讨了测度的地域范围.如Levingston[4]认为距离工作地9.7~12.9 km是合理的,Deakin[5]提出应该是4.8~16.1 km.Peng[6]提出由居住地或就业中心向外扩散一个合理的通勤距离所构成的区域进行测度更有意义,可将平均或者中位的通勤距离简化作为分析尺度,理由是通勤距离反映了现实市场规律作用下就业和居住的实际状况.Cervero等[7]采用1~9 mi(1.6~14.4 km)通勤半径作为就业可达性的分析尺度,认为在距离居住地4 mi(6.4 km)内具有足够的工作岗位将明显降低车辆里程和时间.

国内研究多基于传统的“单位”制度变革、“职住合一”空间格局被打破的背景开展[8-9],最初针对北京回龙观、天通苑等大型居住社区的职住空间错位分析[10],进入中观、甚至偏微观尺度,但中微观尺度的情况下,存在较大比例突破研究区域的通勤交通并不能代表职住不平衡[11].或是因数据获取、调查单元所限,分析以街道、区县等行政区范围内的职住平衡状况[12-13],其分析尺度为中观到宏观.

分析尺度不同,结论会出现很大差异.但到目前为止,究竟对于一个大城市,适宜在多大空间尺度研究职住平衡性,学者们并没有给出一个统一的答案或测度方法,且直接关联的研究甚少,仅朱小玉[14]对职住相对平衡空间单元尺度采用步行街区(1 km2)和自行车街区(4 km2)进行空间分析,作为大城市中观层面街区的典型开展对比分析,研究结论虽具有一定实践意义,但普适性较弱.究其原因,传统分析方法和手段的局限性是重要原因之一.本文基于空间数据的可塑性面积单元问题,应用空间分析方法开展职住平衡的空间尺度研究,体现城市空间形态和建成环境、交通可达性的影响.

2 数据来源与分析方法统计偏差常以尺度效应和分区效应同时出现在对集计数据的空间分析中,二者可归结为可塑性面积单元问题(modified areal unit problem,MAUP)[15].尺度效应导致不同集计程度水平间统计结果的差异,即变量间的相关性依赖于数据集计时的面积单元大小及分区数目;分区效应描述了同一尺度下有余数据组合和配置的不同所造成的结果差异性,即区域方案所导致的结果偏差[16].

2.1 数据分析基础研究采用某移动通讯运营商2013年1~6月共1 860万用户、每天约15亿条数据,用户日均约80条记录的手机信令数据.通过数据清洗、筛选,并与2013年上海全市常住人口分布进行校准,识别出全市1 270万常住人口、632万个就业岗位.经扩样后作为上海市域约6 800 km2范围内职住空间和通勤交通行为的数据源.

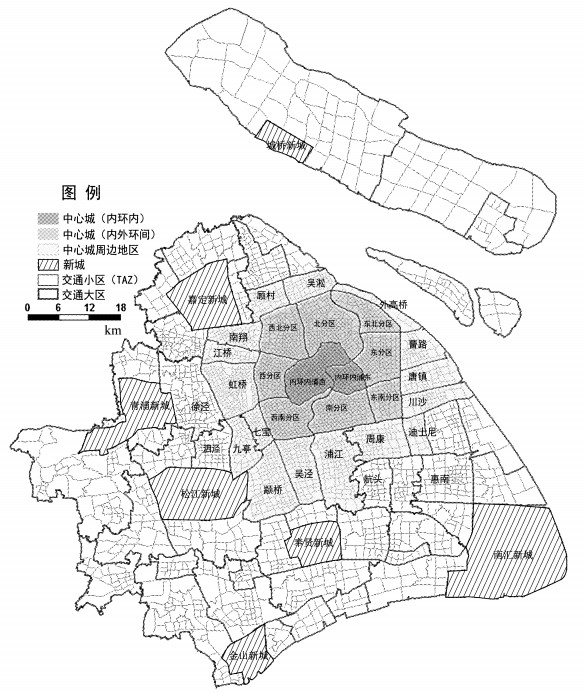

基于传统空间分析单元的一致性要求,研究以上海市交通规划模型划分的4 518个交通小区(traffic analysis zone, TAZ)作为空间统计的基本单元(图 1).分区遵循以下原则:①不切割地块;②尽量按河流等自然屏障和铁路、交通干道等人工分割界线进行划分;③用地和交通特性保持一致性,结合现状道路网络密度确定不同区域TAZ的颗粒细度;④尽量不打破行政界线、规划编制单元,尽可能与人口、经济等普查小区相衔接.按上述①~④分区原则方法形成较为规则的多边形.

|

图 1 上海市交通小区及空间区域分布图 Fig.1 TAZs and spatial districts distribution of Shanghai |

通过空间映射关系对手机信令的基站小区数据进行集计运算,得到各交通小区中的常住人口和就业岗位:

| $ P_{i}=\sum\limits_{j=1}^{n} z_{j} U_{j} $ | (1) |

式中:Pi为交通小区的常住人口或就业岗位数量;zj为基站小区j属于交通小区i的面积比例;n为交通小区i包含的基站小区数量;Uj为基站小区j的常住人口或就业岗位数量.

全市交通小区与基站小区的数量对比关系见表 1.手机信令数据在城市密集发展区域的空间解析较高,虽然确定手机位置存在一定的空间误差,但当基站密度较大时,可满足城市职住空间分析的研究精度要求.

| 下载CSV 表 1 交通小区和基站小区的数量对比 Tab.1 Quantitative comparison of TAZs and base station zones |

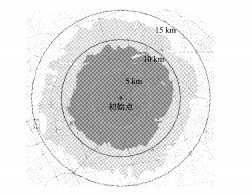

由于城市路网形成特定的拓扑结构,且内部节点之间的联系往往是基于路网而形成,因此两点之间的距离不能简单等同于两点间的欧氏距离,而要把路网距离作为反映两点之间移动的实际空间距离(图 2).因此,以各交通小区的质心为初始点,按照地理信息系统(GIS)软件计算的路网距离向外搜索不同尺度(1、2、3、4、5、…、10、…15、…,100 km),从而生成对应不同距离的若干个浮动单元,图 3中为5、10、15 km的欧氏距离和路网距离相应的范围.

|

图 2 路网距离与欧氏距离的空间关系示意 Fig.2 Spatial relationship of road network and Euclidean distance |

本文中职住平衡的内涵,是指在某一给定的地域范围内,居民中劳动者的数量和就业岗位的数量大致相等,即传统意义上的数量平衡.其度量指标一般采用职住比[17],即就业岗位和常住人口的比值.本文通过对由路网距离拓展产生的某一浮动单元内包含的常住人口和就业岗位进行集计,并按式(2)计算该浮动单元对应的职住比指标:

|

图 3 基于路网距离的浮动单元 Fig.3 Floating units by road network distances |

| $ R_{F}=\frac{\sum _{k \in F} \alpha_{k} J_{k}}{\sum _{k \in F} \alpha_{k} H_{k}} $ | (2) |

| $ \gamma=\frac{\sum\limits_{k=1}^{m} H_{k}}{\sum\limits_{k=1}^{m} J_{k}} $ | (3) |

式(2)~(3)中:RF表示浮动单元F调整后的职住比指标,数值区间为[0, +∞];Jk为交通小区k的就业岗位数量;Hk为交通小区k的常住人口数量;αk表示交通小区k被浮动单元F覆盖的面积比例;m为分析范围内交通小区的数量;γ为调整系数,是全域常住人口与就业岗位总数的比值,经测算为0.498.

通过Transcad交通模型软件的模块功能进行指标运算,得到各交通小区对应不同路网距离的职住比指标表,如表 2所示.

| 下载CSV 表 2 各交通小区对应不同路网距离的职住比指标 Tab.2 Jobs-housing index of different distance for TAZs |

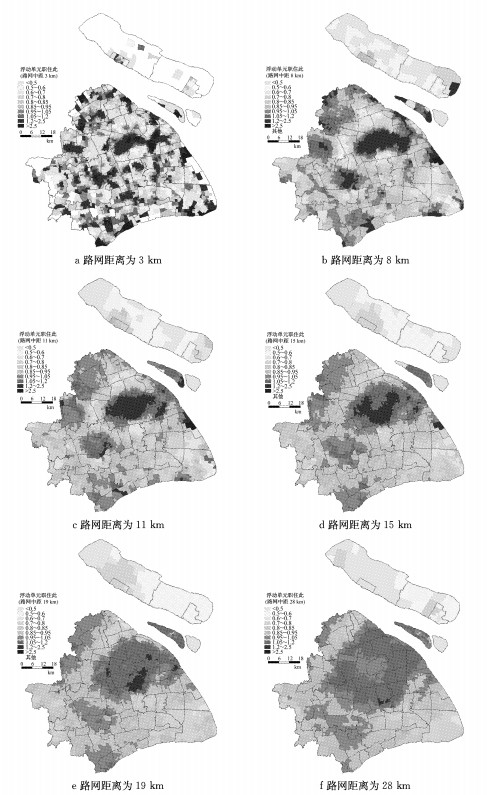

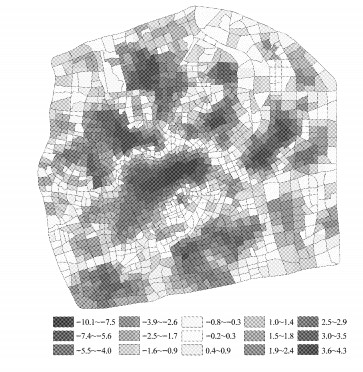

通过ArcGIS 9.0的可视化模块将不同路网距离对应的浮动单元职住比指标RF形成空间分布图(图 4),以便直观捕捉不同空间分区的职住比指标RF变化规律.初始点向外搜索的路网距离达到35 km时,中心城及其周边地区形成的通勤圈[18]的职住比指标RF均稳定为0.8~1.2.因而文中选取的具有代表性的图纸,对应的路网距离均小于35 km.

|

图 4 不同路网距离对应的浮动单元职住比指标值空间分布 Fig.4 Jobs-housing ratio distribution of floating units by road network distances |

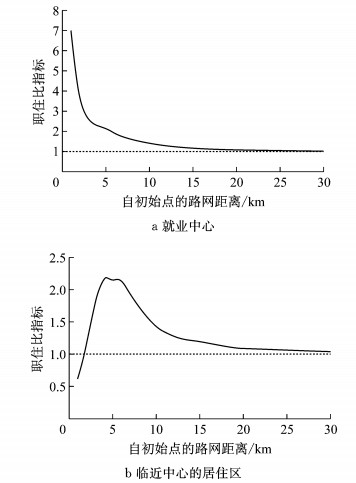

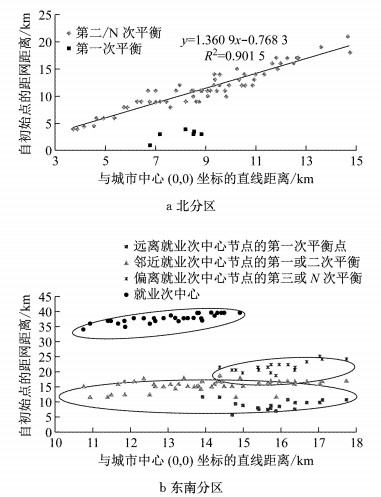

如图 5所示两类区域,当路网距离增大到一定数值后,如大于20、30 km时,以交通小区质心作为初始点形成的浮动单元职住比指标RF均将无限趋近于1.0(职住平衡的理想值),将这一路网距离判定为职住平衡空间尺度过于宏观,且难以反映城市内部空间结构的异质性.再对输出矩阵(4518*35)中的指标数值设定阈值,从中筛选出浮动单元对应的路网距离数值,包括职住比指标RF达到95%的收敛值(0.95~1.05)、85%的收敛值(0.85~1.15)和80%的收敛值(0.8~1.2).如指标值曲线随距离变化为非单调递增或减的曲线(图 5b为其中一种),需筛选出其第一、二次的收敛值,甚至第三、四次平衡的收敛值.结合不同区位的初始点浮动单元职住比指标RF变化曲线(图 5)和空间分布特征(图 4),确定相应的职住平衡尺度,根据上海市中心城及其周边区域的通勤距离分布情况[2],剔除3 km以内的收敛值.

|

图 5 不同区位的初始点浮动单元职住比指标变化曲线 Fig.5 Jobs-housing ratio distribution of floating units by road network distances for different TAZs |

根据浮动单元职住比指标RF可视化和阈值筛选结果,就业(次)中心[19]及集聚区对周边区域乃至更大范围产生影响,是把握一个区域范围的职住平衡尺度以及空间匹配性的关键.不同规模、能级的就业(次)中心会形成一定的影响范围,这一影响范围可认为是其“势力圈”[20].

3.1 就业(次)中心的职住平衡尺度(1) 沿延安路-世纪大道的东西向发展轴,由一个横向约20 km、纵向约8 km的区域构成的就业中心是上海城市主中心、市域最大的“核”,大部分位于内环内区域,其影响是全局的.它直接影响上海中心城通勤圈的尺度,决定城市主中心以外节点的职住平衡尺度.城市主中心的职住平衡尺度也是最大的,如图 6中,浦西、浦东内环各初始点对应的职住平衡路网距离,浦东部分大于浦西.按95%收敛值,浦西为19~28 km,浦东则为27~33 km;如按85%收敛值,浦西为15~25 km,浦东为20~28 km.

|

图 6 内环内的职住平衡路网距离散点图 Fig.6 Scatter diagram of road network distances for jobs-housing balance within inner ring |

(2) 就业次中心的能级规模达到一定程度,且与主中心具有一定距离、未连绵发展时,如东南分区的张江、东分区的金桥、北分区的外高桥保税区等,其职住平衡尺度不受主中心的影响,而成为相对独立、并对周边区域产生影响的核心.按95%收敛值,张江为11~15 km,外高桥保税区为6~12 km,金桥为5~9 km,平衡尺度与其集聚规模正相关.如按85%收敛值,则集中在4~10 km.

3.2 其他区域的职住平衡尺度就业集聚区虽然对近邻地区有一定影响,但从全局的角度较为微弱.其与一般建设区、居住区的情况类似,受就业中心、就业次中心的影响,职住平衡尺度由多个中心的叠加效应决定.

(1) 五角场、真如以及中心城以外的就业集聚区,虽然在中观尺度(图 5a)仍能被识别,但在职住平衡尺度上反映的规律与其他区域基本一致.由于其能级规模较小,尚不足形成“势力圈”.

(2) 中心城其他区域大多为居住为主导功能的一般建设区,如图 7所示,其职住平衡尺度随着其与城市主中心、就业次中心的距离增加而增大,并可能二次、多次达到平衡,越接近城市主中心、次中心,越容易达到平衡.如按95%收敛值,由3 km逐步向外递推到13、15、22 km,如按85%收敛值,则最外围平衡尺度为10~17 km.邻近就业次中心的居住组团,在3~8 km内可实现职住平衡.

|

图 7 中心城其他区域的职住平衡路网距离散点图 Fig.7 Scatter diagram of road network distances for jobs-housing balance in central districts |

(3) 中心城以外的功能组团,其职住平衡尺度受到就业中心和郊区新城中心的叠加效应,使得这些地区的平衡尺度不会被无限拉长,反而出现小于北、西北方向的内外环间部分区域的情况.按95%收敛值,职住平衡尺度在4~19 km,按85%收敛值,则最大不超过16 km.

4 讨论 4.1 不同分析尺度的浮动单元指标分析通过某一节点的浮动单元职住比指标RF变化曲线,能够定量分析其周边一定区域范围内的职住匹配关系.通过指标分布值的可视化,则反映出不同维度的职住空间特征,包括就业中心的识别、就业可达性和居住可达性分析等.

(1) 如图 5a所示,城市主中心、就业次中心及外围的集聚区可清晰识别,这一分析尺度为1~3 km.同理,当路网距离为4~10 km时,城市主中心的范围依然可通过图中形态勾勒,4~6 km时就业次中心亦能识别.因此,1~10 km路网距离是职住空间结构适合的分析尺度,并在文献[11]中通过职住绩效职住热点分析得到了验证(图 8).

|

图 8 上海中心城职住绩效指数热点分析结果 Fig.8 Hot spot analysis result of jobs-housing performance index for Shanghai central districts |

(2) 当路网距离大于10 km时,指标值反映某一节点或区域所处的宏观功能环境,体现为职住之间的关系,可表征其在就业可达性或居住可达性的优势、劣势.图 5d中,内环附近的3/4环均出现了职住比指标RF数值较高集聚的区域,反映在分析尺度为15 km时,这些区域的居住相比北向类似区位较为不足.由图 5f可知,黄浦江下游南段的东侧区域在19 km路网距离的空间范围内,居住功能的集聚程度是相对不足的;图 5c则反映出张江周边部分组团的居住功能集聚程度亦相对不足.

4.2 职住平衡空间尺度与通勤距离的关系将就业中心、次中心以及部分居住区的职住平衡空间尺度与对应的岗位或居民通勤距离(图 9)进行对比,发现两者有关联关系但不能完全对应.

|

图 9 上海市各交通小区的通勤距离分布 Fig.9 Commuting distance distribution for TAZs in Shanghai |

(1) 对于城市主中心而言,其职住平衡空间尺度与通勤距离之间的关系具有一致性,均为浦东部分大于浦西部分.但对比就业中心与次中心,则不具有一致性.不一致的原因在于就业次中心的功能在特定发展阶段较为单一而缺乏可选择性,虽然职住在数量上的平衡较易实现,但职住空间匹配性尚未达到较高水平,也间接证明了用地多样性的价值.这一现状特征,符合由传统区位理论决定的就业中心集聚和居住选择行为决策规律[21-22].

(2) 从居民选择居住地和通勤距离的角度分析,远离城市主中心的居民通勤距离较大,接近就业中心、次中心的居民通勤距离相对较低.前者产生原因有两类,一是低收入群体以较高的通勤成本换取相对低廉的房价;二是高收入群体在城市中心环境品质降低的情况下,亦会在环境偏好的作用下,呈现出居住郊区化趋势[23].因此,“多中心”空间结构能够促进职住平衡,并降低部分居民的通勤距离,但由于居民选择的偏好和城市空间布局演变规律,不可能让所有人都实现就近通勤[24].

5 结论与展望空间尺度和单元划分是职住平衡测度分析有效性的关键.本文以职住比为测度指标,通过以各交通小区的质心为初始点向外拓展不同路网距离形成的浮动单元进行指标累积统计,运用Transcad模型运算模块输出得到各交通小区对应不同路网距离的职住比指标表.再利用ArcGIS 9.0的可视化模块将不同路网距离对应的浮动单元职住比指标形成空间分布图,直观捕捉不同空间分区的职住比指标变化规律.基于空间变化规律,绘制出不同区位的初始点浮动单元职住比指标变化曲线,并设定阈值筛选出职住比指标一定收敛值对应的路网距离数值,一般可取85%.结合职住比指标变化曲线和空间分布特征,确定相应的职住平衡尺度,特大、超大城市一般应剔除3 km以内的收敛值.

基于上述方法和上海的实证研究,研究发现:

(1) 由若干就业中心连绵构成的城市主中心和外围发展的就业次中心对城市职住平衡的影响是决定性的,前者是全局的,后者是局域的.

(2) 由就业次中心辐射影响其周边一定区域而形成的“势力圈”,将可能在城市内形成多个职住平衡区域,这一区域的空间尺度为6~12 km(相当于直线距离5~9 km),可认为是上海较为适宜的职住平衡分析尺度.这一规律对上海以外的特大、超大城市亦具有一定参考价值.

现实城市环境中,职住平衡度、空间匹配性还可以从时间尺度、时空综合尺度进行分析.因此本文可在精度较高的城市交通模型环境下进行情景模拟分析,通过城市综合交通系统的运行速度和延误函数将路网距离,换算为相应的时间距离,用以分析职住平衡的时间尺度.基于出行时耗恒定法则,有可能获取更具普适意义的职住平衡时空尺度规律.在城市既有就业(次)中心及集聚区和居住区布局基础上,可从规划和预测未来的角度进一步推断,通过新增若干就业次中心或集聚区,再开展分析、评估和反馈,调节职住空间匹配性,达到改善城市日常通勤圈的交通服务水平.

| [1] |

上海市第五次综合交通调查联席会议办公室, 上海市城乡建设和交通发展研究院.上海市第五次综合交通调查总报告[R].上海: 上海市交通委员会, 2015. Office of the Leading Group for the Fifth Comprehensive Transportation Survey of Shanghai. Shanghai Research Institute of Construction and Transportation Development. The fifth comprehensive transportation survey report of Shanghai[R]. Shanghai: Shanghai Municipal Transportation Commission, 2015. |

| [2] |

ZHOU X, CHEN X, ZHANG T. Impact of megacity jobs-housing spatial mismatch on commuting behaviors: a case study on central districts of Shanghai, China[J]. Sustainability, 2016, 8(2): 122 DOI:10.3390/su8020122 |

| [3] |

ANSELIN L. Spatial econometrics: methods and models[M]. Berlin: Springer Science & Business Media, 1988

|

| [4] |

LEVINGSTON B L. Using jobs/housing balance indicators for air pollution control[R]. Berkeley: Institute of Transportation Studies, University of California, 1989.

|

| [5] |

DEAKIN E. Land use and transportation planning in response to congestion problems: a review and critique[J]. Transportation Research Record, 1989, 1273: 77 |

| [6] |

PENG Z R. The jobs-housing balance and urban commuting[J]. Urban Studies, 1997, 34(8): 1215 DOI:10.1080/0042098975600 |

| [7] |

CERVERO R, DUNCAN M. Which reduces vehicle travel more: jobs-housing balance or retail-housing mixing[J]. Journal of the American Planning Association, 2006, 72(4): 475 DOI:10.1080/01944360608976767 |

| [8] |

WANG D G, CHAI Y W. The Jobs-housing relationship and commuting in Beijing, China: the legacy of danwei[J]. Journal of Transport Geography, 2009, 17(1): 30 DOI:10.1016/j.jtrangeo.2008.04.005 |

| [9] |

ZHAO P J, LU B, ROO G D. Impact of the jobs-housing balance on urban commuting in Beijing in the transformation era[J]. Journal of Transport Geography, 2011, 19(1): 59 DOI:10.1016/j.jtrangeo.2009.09.008 |

| [10] |

孟斌. 北京城市居民职居分离的空间组织特征[J]. 地理学报, 2009, 64(12): 1457 MENG Bin. The spatial organization of the separation between jobs and residential locations in Beijing[J]. Acta Geographic Sonica, 2009, 64(12): 1457 |

| [11] |

周翔.基于职住平衡测度与通勤强度的交通政策分区研究[D].上海: 同济大学交通运输工程学院, 2017. ZHOU Xiang. Study on transport policy zoning based on jobs-housing balance measure and commuting intensity[D]. Shanghai: College of Transportation Engineering of Tongji University, 2017. |

| [12] |

郑思齐, 徐杨菲, 张晓楠, 等. "职住平衡指数"的构建与空间差异性研究:以北京市为例[J]. 清华大学学报(自然科学版), 2015, 55(4): 475 ZHENG Siqi, XU Yangfei, ZHANG Xiaonan, et al. Jobs-housing balance index and its spatial variation: a case study in Beijing[J]. Journal of Tsinghua University(Science and Technology), 2015, 55(4): 475 |

| [13] |

钟喆, 孙斌栋. 居住—就业平衡与城市通勤——以上海普陀区为例[J]. 地域研究与开发, 2012, 31(3): 88 ZHONG Zhe, SUN Bindong. A discussion on job-housing balance and city commuting: taking Putuo district of Shanghai as example[J]. Areal Research and Development, 2012, 31(3): 88 DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2012.03.018 |

| [14] |

朱小玉.职住相对平衡的城市空间单元尺度研究基于抑制私人小汽车通勤出行视角[D].武汉: 华中科技大学. 2013. ZHU Xiaoyu. Study on the scale of urban spatial unit of job-housing balance: based on private mobility inhibiting[D]. Wuhan: Huazhong University of Science & Technology. 2013. |

| [15] |

OPENSHAW S. The modifiable areal unit problem, concepts and techniques in modern geography[M]. Norwich: Geobooks, 1984

|

| [16] |

陈江平, 张瑶, 余远剑. 空间自相关的可塑性面积单元问题效应[J]. 地理学报, 2011, 66(12): 1597 CHEN Jiangping, ZHANG Yao, YU Yuanjian. Effect of MAUP in spatial autocorrelation[J]. Acta Geographic Sinica, 2011, 66(12): 1597 DOI:10.11821/xb201112002 |

| [17] |

CERVERO R. Jobs-housing balance and regional mobility[J]. Journal of the American Planning Association, 1989, 55(2): 136 DOI:10.1080/01944368908976014 |

| [18] |

ZHOU X, CHEN X, ZHANG T. Spatial scale analysis and layout optimization of commuting circle based on one-hour's law: a case study of Shanghai metropolis[C]//CICTP2017 Transportation Reform and Change-Equity, Inclusiveness, Sharing and Innovation. Proceedings of the 17th Cota International Conference of Transportation Professionals. Shanghai: American Society of Civil Engineering, 2018: 3943-3952.

|

| [19] |

于涛方, 吴唯佳. 单中心还是多中心:北京城市就业次中心研究[J]. 城市规划学刊, 2016, 229(3): 21 YU Taofang, WU Weijia. Monocentric or polycentric? a study on urban employment sub-centers in Beijing[J]. Urban Planning Forum, 2016, 229(3): 21 |

| [20] |

王德, 赵锦华. 城镇势力圈划分计算机系统的开发研究与应用——兼论势力圈的空间结构特征[J]. 城市规划, 2000, 24(12): 37 WANG De, ZHAO Jinhua. A computer assisted hinterland division system: its development and application[J]. City Planning Review, 2000, 24(12): 37 DOI:10.3321/j.issn:1002-1329.2000.12.009 |

| [21] |

ALONSO W. Location and land use[M]. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1964

|

| [22] |

MILLS E S. An aggregate model of resource allocation in a metropolitan area[J]. American Economic Review, 1967, 57(2): 197 |

| [23] |

MUTH R F. Cities and housing[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1969

|

| [24] |

HENDERSON J V. Economic theory and the cities[M]. New York: Academic Press, 1985

|

2019, Vol. 47

2019, Vol. 47